コレステロールと中性脂肪対策  注文・問合せ

注文・問合せ 0120-325-328

0120-325-328

コレステロールと中性脂肪対策

油(脂質)を正しくとって細胞を若々しく保ちましょうね

油(脂質)を正しくとって細胞を若々しく保ちましょうね

血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。

高脂血症から脂質異常症に名称が変更された背景には、診断基準が関係しています。

現在の診断基準については後ほど紹介しますが、従来は血液中の総コレステロール値がひとつの指標でした。

しかし、総コレステロール値が高い人のなかには善玉コレステロール(からだにとって良いコレステロール)だけ高い人がいます。

善玉コレステロールは、数値が低いほうが問題なので、善玉コレステロールの高い人を高脂血症と呼ぶことには矛盾がありました。

また、善玉コレステロールが低い人を高脂血症と呼ぶのも適当ではないなどの理由もあり、2007年に名称が変更されたのです。

脂質の異常には、LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(いわゆる善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度の異常があります。

これらはいずれも、動脈硬化の促進と関連します。

コレステロールは脂質の1種であり、栄養素として食事から摂取するほか、身体内でも合成されます。

コレステロールは人間の全身を作っている細胞やホルモン、胆汁酸の材料になるもので、私たちの身体にとって不可欠なものです。

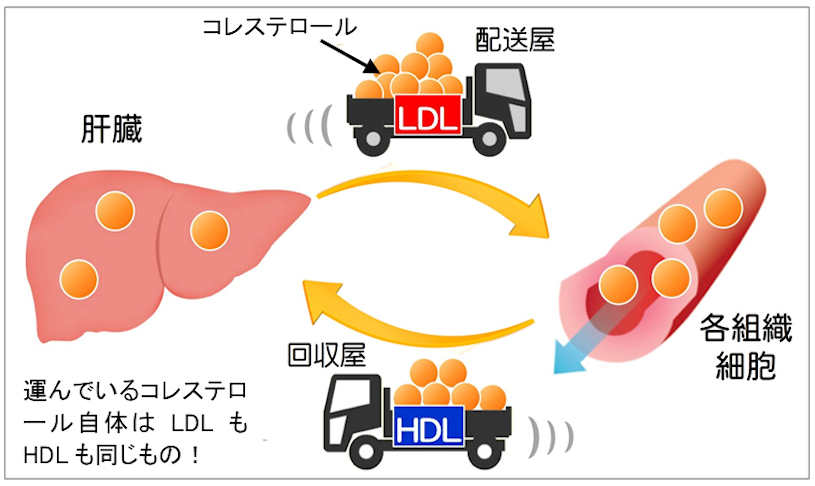

コレステロールはそのままでは血液に溶けることができないため、LDLやHDLなどのリポ蛋白質という粒子に含まれて、血液の流れに乗ってからだの隅々まで運ばれます。

身体内のコレステロールは、およそ75%が糖質や脂質を材料にして身体内でつくられたもので、あとの残りが食べ物から直接とり込んだものといわれています。

1.概要

動脈硬化につながるとして問題視されている高コレステロール。

大きな原因は脂質の摂りすぎですが、とくに閉経後の女性は女性ホルモンの減少によってコレステロール値が上がりやすいので注意が必要です。

健診結果で数値を指摘されてうろたえることのないように正しい知識を身につけて対処しましょう。

2.コレステロールの正体

正体を知ればコレステロールは怖くない!

コレステロールは血液中に含まれる脂質のひとつです。脂質というとドロドロ血液に直結するイメージがありますが、必ずしもそうではありません。

本来、コレステロールは細胞膜や神経細胞の材料となるもので、人間が生きていく上で欠かせないものです。

また、身体の機能調整に関わるホルモンなどの成分にもなります。

2.1 コレステロールは、2種類

2.1 コレステロールは、2種類

LDLコレステロールは、主に肝臓でつくられたコレステロールを全身に運ぶ運搬役、一方のHDLは余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す清掃役を担っています。どちらのコレステロールも身体には必要なものですが、LDLコレステロールは、多すぎると余分なものが酸化して動脈硬化の原因になることから、悪玉コレステロールと呼ばれています。

しかし、余分なものを回収する善玉のHDLコレステロールの量が上回っていればそれを防ぐことができます。

2.2 コレステロール値は、総量よりもバランス

2.2 コレステロール値は、総量よりもバランス

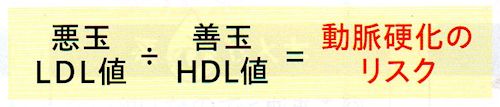

すなわち、コレステロール値は、総量よりもバランスが重要なのです。動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞をはじめとした生活習慣病の引き金となります。

動脈硬化のリスクは下の計算式で判断できます。

3.油の取り方

コレステロールが気になる人の油の摂り方

コレステロールが気になる人の油の摂り方

3.1 身体によい油とよくない油がある

3.1 身体によい油とよくない油がある

コレステロールを減らす"脂質(油)の摂取を減らすと思ってはいませんか?脂質は炭水化物、たんぱく質と並ぶ三大栄養素のひとつですから、適度な摂取が必要です。

ただし、油には摂りすぎるとぎると身体によくない「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」があります。

不飽和脂肪酸を適度に摂取しよう 飽和脂肪酸は、肉の脂身などの動物性食品に含まれる油で、摂りすぎは悪玉LDLコレステロールを増やしてしまいます。

かたや、魚の脂身や植物性食品に含まれる不飽和脂肪酸は、適度な摂取によってコレステロールのケアに役立つ特徴があります。

油の善しあしを見極めて、毎日の食事を見直してみましよう。

3.2 炒めものや揚げものにはオリーブ油を使う

3.2 炒めものや揚げものにはオリーブ油を使う

オメガ9系の油を手軽に取り入れるなら、オリーブ油がおすすめ。熱に強く酸化しにくいうえ、ポリフェノールなどの健康成分も含んでいます。

オリーブの栄養成分がそのまま残っている「エキストラバージン」を選びましょう。

3.3 オメガ3系の油は魚で摂ると一石二鳥

3.3 オメガ3系の油は魚で摂ると一石二鳥

オメガ3系のアマニ油やエゴマ油は、熱に弱く加熱調理に向いていないため、料理に取り入れにくい短所があります。同じオメガ3系で魚に含まれるDHAは、脳の機能を高める働きも認められているので、魚で摂ると一石二鳥!

3.4 パンやお菓子などの「見えない油」に要注意

3.4 パンやお菓子などの「見えない油」に要注意

市販のパンや菓子類にはオメガ6系の油が多く使われていますが、「見えない油」なのでつい摂りすぎてしまうことも。

市販のパンや菓子類にはオメガ6系の油が多く使われていますが、「見えない油」なのでつい摂りすぎてしまうことも。原材料表示の前の方にF植物油脂、加工油脂、ショートニング」などがあれば、オメガ6系の油が多いので控えめに。

4.コレステロール対策

コレステロール値の上昇が生活習慣病に直結するというのは、ちょっと昔の話。

コレステロール値の上昇が生活習慣病に直結するというのは、ちょっと昔の話。

コレステロール値は高すぎても低すぎてもいけないので、厚生労働省もコレステロール値を下げる指導をすべてやめています。

最新の情報をキャッチして、効果的なコレステロール対策に努めましょう。

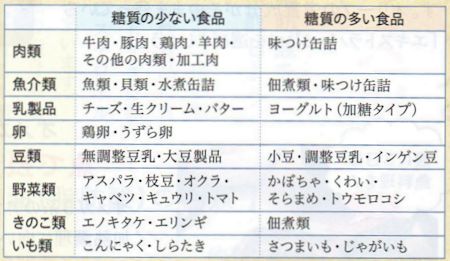

身体内のコレステロールは主に糖質や脂質を材料にしてつくられます。

だから糖質を控えることも大切ですね。

カロリー制限してもコレステロール値に問題がある人は、糖質の少ない食品を意識して食べるようにしましょう。

4.1 卵はコレステロールの大敵ではない

4.1 卵はコレステロールの大敵ではない

少し前まで、卵はコレステロールの塊のようにいわれていましたが、それは誤りです。

少し前まで、卵はコレステロールの塊のようにいわれていましたが、それは誤りです。現在は卵には悪玉LDLコレステロールを抑える作用があると認められ、むしろ毎日、1~2個の卵を食べるのがベストと考えられています。

4.2 理想の食事バランス

4.2 理想の食事バランス

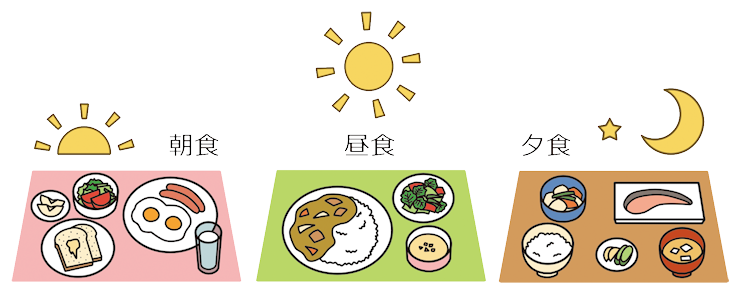

朝:昼:晩=3:4:3夜間は活動量が少ないため、食べる量が多いとエネルギーとして消費できず、血液中のコレステロールのバランスが悪くなってしまいます。

1日の食事のハイライトは昼食にもってきて、夜は朝と同じくらい軽めに済ませましょう。

4.3 コレステノールの酸化は抗酸化食材で防ぐ

4.3 コレステノールの酸化は抗酸化食材で防ぐ

コレステロールの酸化は身体内でも起こります。その現象を防ぐためには、原因となる活性酸素を除去する抗酸化物質をしっかり摂りましょう。

抗酸化物質は緑黄色野菜や大豆、海藻類、青魚に多く含まれています。

抗酸化物質は緑黄色野菜や大豆、海藻類、青魚に多く含まれています。 4.4 電子レンジの温めなおしに潜む罠

4.4 電子レンジの温めなおしに潜む罠

揚げものやパンなどを電子レンジで何度も温め直したり、長時間加熱したりすると食品に含まれるコレステロールが酸化して悪玉以上の悪者に変化してしまいます。

揚げものやパンなどを電子レンジで何度も温め直したり、長時間加熱したりすると食品に含まれるコレステロールが酸化して悪玉以上の悪者に変化してしまいます。加熱時間は10分以内にとどめた方が無難です。

4.5 コレステロールは運動でもケアできる

4.5 コレステロールは運動でもケアできる

有酸素運動には、善玉HDLコレステロールを増やして悪玉LDLコレステロールの割合を減らす効果があることがわかっています。

有酸素運動には、善玉HDLコレステロールを増やして悪玉LDLコレステロールの割合を減らす効果があることがわかっています。まずは週3回、1回30分のウォーキングから始めてみてください。

4.6 おやつに食べるなら高カカオチョコレート

4.6 おやつに食べるなら高カカオチョコレート

糖質オフにも活性酸素対策にも役立つのが、ズバリ「高カカオチョコレート」です。

糖質オフにも活性酸素対策にも役立つのが、ズバリ「高カカオチョコレート」です。原料のカカオは抗酸化物質であるポリフェノールがダントツに多いうえ、糖質控えめなのでおやつにもぴったり。

1日当たりの推奨量約25gを食前や食間に食べると効果的です。

4.8 漢方薬でコレステロールが下がる

4.8 漢方薬でコレステロールが下がる

レステロール値のうち、特に体の隅々にまで行き渡って蓄積されていくLDL(悪玉)コレステロールが増えすぎると、脂質異常症を引き起こすといわれています。脂質異常症は、血中に存在するLDLコレステロールや中性脂肪の量が以上に増えて、やがては動脈硬化や心筋梗塞の原因ともなる病気です。

脂質異常症、そしてこれを引き起こすLDLコレステロールや中性脂肪値の増加は、西洋医学的には食事や運動療法、投薬などで治療していくのが一般的です。

一方で、東洋医学的な考え方によっても、食事療法や運動療法とあわせて漢方を処方することで、コレステロール値を下げることができると考えられています。

コレステロールの改善に有効な漢方薬: 大柴胡湯

大柴胡湯

血中のコレステロール値の減少に漢方薬が効果的、ということがわかったところで、ここからは具体的にどの漢方薬が効果的なのか見ていきましょう。まず、コレステロール値のコントロールに効果的な漢方薬としてご紹介するのが、大柴胡湯(だいさいことう)という漢方薬です。

良質な油の一種である「サイコサポニン」を豊富に含む柴胡を主原料に、オウゴン、ダイオウ、キジツ、タイソウ、シャクヤク、ハンゲ、ショウキョウなどがブレンドされています。

東洋医学的な知見で見ると、以下のようなケースに処方されることが多い漢方です。

肥満や便秘の症状がある、またはややある

肋骨の横から下にかけて張りや圧痛がある

舌がやや黄色く、または白く乾いたように変色している

食事をエネルギーに変える際、そして食事によって吸収・合成された脂質やコレステロールの代謝と、排出するのを助ける作用があります。

| 頭文字 | 処方名 | 商品名 | 製剤No | メーカー名 | 一日分エキス量 | 一日分価格(税込) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| →主治 | ||||||

だ |

大柴胡湯(だいさいことう) |

8 | ウチダ和漢薬 | |||

| →少陽熱証(急性膵炎・胆嚢炎・脂肪肝)/肝胆の実熱証 | ||||||

| 剤盛堂薬品 | \0 | |||||

| KB-8・EK-8 | クラシエ薬品(カネボウ薬品) | \0 | ||||

| EKT-8 | クラシエ薬品(カネボウ薬品) | \0 | ||||

| N8 | 小太郎漢方製薬 | \391 | ||||

| JPS-31 | ジェーピーエス製薬 | |||||

| S025 | 小太郎漢方製薬 | |||||

| ツムラ | ||||||

| 8 | ツムラ | |||||

| TY-077 | 東洋薬行 | \414 |

コレステロールの改善に有効な漢方薬: 防風通聖散

防風通聖散

次に、血中のコレステロール値のコントロールに効果的な漢方としてご紹介するのは、防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)です。ボウフウ、シャクヤク、トウキ、サンシシ、センキュウ、レンギョウ、ダイオウ、マオウなど18種類の生薬をブレンドされています。

東洋医学的な知見からは、以下のような場合に処方されている漢方薬です。

便秘や肥満の症状がある、またはややある

太鼓腹と呼ばれるような、大きくおなかがせり出している状態

体内での水の流れが悪く、水毒状態になっていると考えられるとき

既についている脂肪細胞を分解・燃焼させ、脂質やコレステロールを尿や便として体外へ派出する量を増やす効果があります。

| 頭文字 | 処方名 | 商品名 | 製剤No | メーカー名 | 一日分エキス量 | 一日分価格(税込) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| →主治 | ||||||

ぼ |

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) |

62 | ウチダ和漢薬 | \349 | ||

| →表裏双解の名方剤/肥満治療にも応用 | ||||||

| EKT-62 | クラシエ薬品(カネボウ薬品) | 5.70 g | \142 | |||

| KB-62・EK-62 | クラシエ薬品(カネボウ薬品) | \149 | ||||

| 佐藤製薬 | \197 | |||||

| N62 | 小太郎漢方製薬 | \177 | ||||

| JPS-45 | ジェーピーエス製薬 | |||||

| 1062 | ツムラ | |||||

| 62 | ツムラ | \214 | ||||

| TY-100 | 東洋薬行 | \164 | ||||

| 小林製薬 | ||||||

| S003 | 小太郎漢方製薬 |

西洋医学的な投薬などのアプローチのほかに、食事の改善や運動療法とあわせて、東洋医学的な漢方薬を使用することでも、コレステロール値は下げられるといわれています。

特に効果的なのは大柴胡湯と防風通聖散の2つで、それぞれ脂質・コレステロールの代謝や燃焼、そして体外への排出を促す効果があります。

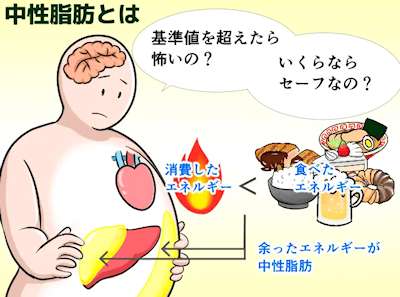

5.中性脂肪

5.1 中性脂肪(トリグリセライド)とは

5.1 中性脂肪(トリグリセライド)とは

中性脂肪とは、名前の通り脂肪の一種で、英語名を「トリグリセライド」「トリグリセリド」といいます。

中性脂肪とは、名前の通り脂肪の一種で、英語名を「トリグリセライド」「トリグリセリド」といいます。中性脂肪には、食事中の脂肪が腸で吸収されて血液中に取り入れられた「外因性トリグリセリド」と、一度肝臓に取り込まれた脂肪が再び血液中に分泌された「内因性トリグリセリド」の2通りが存在します。

中性脂肪は「体内にエネルギーを貯蔵する」という大切な役割を担っています。

生命を維持するためのエネルギーとしては主にブドウ糖が利用されますが、中性脂肪はブドウ糖の不足を補う形で利用されるのです。

しかし、エネルギーとして使われなかった中性脂肪は、肝臓や脂肪組織、皮下、血中に蓄えられて、その多くは皮下脂肪になってしまいまい、生活習慣病のリスクも高まります。

つまり、中性脂肪は多すぎても少なすぎても好ましくないということです。

5.2 生活習慣病における中性脂肪の扱い

5.2 生活習慣病における中性脂肪の扱い

生活習慣病における中性脂肪の扱いは複雑で、一時期は完全に無視されるに至ったこともありました。つまりLDLコレステロール(悪玉コレステロール)やHDLコレステロール(善玉コレステロール)が重要とされ、中性脂肪は軽視されました。

人間の体内の中性脂肪が1000mg/dLを超えると、急性膵炎のリスクが上昇すると考えられ、それさえ抑えれば良いとされました。

しかし、世界の脂質異常症治療の最先端・最高峰を示すATP-IIIというステートメントでは、中性脂肪も補正すべき物質へと戻りました。

特にメタボリックシンドロームの診断基準に取り入れられ注目されています。

肝硬変や肝臓がんの原因となるC型肝炎ウイルス(HCV)は、細胞内の中性脂肪を利用して増殖しており、さらに、ウイルスの「コア」と呼ばれるたんぱく質の働きで、細胞内の中性脂肪が増加すると報告され、治療に応用されることが期待されています。

中性脂肪についての血液検査の参考基準値は以下のとおりです。

| 項目 | 被験者のタイプ | 下限値 | 上限値 | 単位 | 最適範囲 |

|---|---|---|---|---|---|

| 中性脂肪 | 10 ~ 39 歳 | 54 | 110 | mg/dL | < 100 mg/dL or 1.1 mmol/L |

| 0.61 | 1.2 | mmol/L | |||

| 40 ~ 59 歳 | 70 | 150 | mg/dL | ||

| 0.77 | 1.7 | mmol/L | |||

| > 60 歳 | 80 | 150 | mg/dL | ||

| 0.9 | 1.7 | mmol/L |

5.3 中性脂肪(トリグリセライド)にも注意!

5.3 中性脂肪(トリグリセライド)にも注意!

血液中にあるもうひとつの脂肪、中性脂肪の数値にも気をつけなければいけません。中性脂肪が増えると、善玉HDLコレステロールが減ったり、悪玉LDLコレステロールが酸化したり、身体によくないことばかりです。

コレステロールと同様のケアで、数値の上昇を防ぎましょうね

6.脂質異常症

健康診断などでよく聞かれる「脂質異常症」とは、どんな疾患・状態のことなのでしょうか?

健康診断などでよく聞かれる「脂質異常症」とは、どんな疾患・状態のことなのでしょうか?

また、脂質異常症を改善・予防するためには食事療法からと指導されることも多いですが、具体的にはどのようなことに気をつけながら食事を摂ると良いのでしょうか?

6.1 脂質異常症はどんな病気?

6.1 脂質異常症はどんな病気?

脂質異常症とは、血液中の脂質が一定の基準よりも多い状態のことで、以前は高脂血症とも呼ばれていました。脂質に数えられるのはコレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)ですが、コレステロールは付随するリボタンパクの違いによって善玉と悪玉の2種類に分けられます。

善玉コレステロールは動脈硬化を防ぐ働きがあり、悪玉コレステロールは増えすぎると動脈硬化の原因となります。

そこで、基準値よりも善玉が少なく、悪玉が多い場合は脂質異常症と診断されます。

動脈硬化が起こると、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高くなります。

また、高血圧の人は常に血管に強い圧力がかかっているため、高血圧の人が脂質異常症を発症すると血管の壁がより傷つきやすくなり、動脈硬化がさらに進行するリスクが増えてしまいます。

中性脂肪が増える原因は、食べ過ぎ・飲み過ぎによって食事に含まれる糖質や脂質をエネルギー源として使い切れないことが原因です。

中性脂肪が増える原因は、食べ過ぎ・飲み過ぎによって食事に含まれる糖質や脂質をエネルギー源として使い切れないことが原因です。また、タンパク質も余ると体内で糖質に変えられて中性脂肪として蓄えられます。

これらのエネルギー代謝を行うのは肝臓で、特に膵臓で作られるインスリンというホルモンが不足すると中性脂肪の消費が減ってしまうため、糖尿病の人は脂質異常症を合併しやすくなります。

これらのコレステロールや中性脂肪が増えると、血液がドロドロ(瘀血)の状態になります。

自覚症状はほとんどないため、気づかないまま進行し、ある日突然心筋梗塞などの発作で倒れるという人が少なくありません。

脂質異常症が進行するのを防ぐには、毎日の食事や運動に気をつけることと、健康診断などで「脂質異常症の疑い」という診断を受けたら放置せず早めに病院を受診して医師の指導を受けることが重要です。

6.2 脂質異常症の診断基準は?

6.2 脂質異常症の診断基準は?

脂質異常症の診断基準は、以下の通りです。LDLコレステロール値 …140mg/dL以上

LDLコレステロール値…120~139mg/dL以上

HDLコレステロール値…40mg/dL未満

トリグリセライド値…150mg/dL以上

LDLは悪玉コレステロール、HDLは善玉コレステロールのことです。

これらはいずれも食後10時間以上あけた空腹時に測った数値によります。

境界域とは、脂質異常症に関しては今すぐ治療が必要というわけではありませんが、他の危険因子のリスクが十分に高い状態です。

そのため、生活習慣改善だけでなく、他の危険因子に関しても検査や治療の早期介入が必要になる場合もあります。

これらの基準は、2006年までは「総コレステロール値が220mg/dL以上」のみでした。

しかし、総コレステロール値には善玉も悪玉も同時に計上されるため、悪玉コレステロールはそれほど多くなく、善玉コレステロールが多い場合にも脂質異常症と診断されてしまう可能性がありました。

新しい診断基準では、悪玉と善玉の区別をはっきりさせ、さらに中性脂肪の数値も計測することで、どのタイプの脂質異常症なのか、またそれぞれの対処法をより詳細に診断することができるようになりました。

6.3 脂質異常症の食事療法の基本

6.3 脂質異常症の食事療法の基本

脂質異常症を改善するためには、「主食」「主菜」「副菜」の3つからアプローチが必要です。ご飯やパンなどの穀類には脂質が少ないため、まず主食をしっかり食べる

植物性タンパク質や食物繊維をたっぷり食べる

主食となる穀類は、意外に脂質が少ないのです。

そこで、まずはご飯やパンなどのエネルギー源をしっかり摂取しましょう。

そこで、まずはご飯やパンなどのエネルギー源をしっかり摂取しましょう。また、間食でケーキなどの甘いものを食べることも控えめにし、慢性的なカロリー過多や、間食の代わりに主食を減らすなどのバランスの悪い食生活は避けましょう。

マグロの赤身やタイなどもおすすめで、焼き魚よりも刺身や煮魚にするとより多くの不飽和脂肪酸を摂取することができます。

マグロの赤身やタイなどもおすすめで、焼き魚よりも刺身や煮魚にするとより多くの不飽和脂肪酸を摂取することができます。不飽和脂肪酸はいわゆるEPA(イコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)と呼ばれるもので、悪玉コレステロールを減らす働きがあります。

副菜では、植物性のタンパク質や食物繊維をたっぷり摂り、悪玉コレステロールや中性脂肪を減らしましょう。

両方同時に摂れる食品として非常に効率が良いのは大豆などの豆類です。豆腐や納豆などの大豆食品を1日の食事のどこかで摂取するのがおすすめです。

両方同時に摂れる食品として非常に効率が良いのは大豆などの豆類です。豆腐や納豆などの大豆食品を1日の食事のどこかで摂取するのがおすすめです。 その他、食物繊維はイモ類・根菜類・キノコ類・野菜類・海藻類などにも多く含まれています。

その他、食物繊維はイモ類・根菜類・キノコ類・野菜類・海藻類などにも多く含まれています。コレステロールの数値を下げるには、どんな食事を心がければいい?

コレステロールの数値を下げるためには、上記の食事バランスを心がけながら、さらに以下のようなことにも気をつけていくと良いでしょう。

コレステロールが多い食事を控える

いくら・たらこ・鰻など

ビタミンC・Eを積極的に摂取する

ニンジン・カボチャ・トマト・ピーマン、鮭・サバなど

ニンジン・カボチャ・トマト・ピーマン、鮭・サバなどそこで、魚卵や、うなぎ、しらす、いか、動物のレバーなどを食べすぎないことが大切です。

もちろん、これらの食品にも栄養素が含まれていますので、全く食べないとするのではなく、適量を摂取するようにしましょう。

また、人によってコレステロールが多い食品を食べるとすぐに血中コレステロール値が上がる人と、上がりにくい人がいます。反応しやすい人は特に注意が必要です。

また、ビタミンCやEを積極的に摂取しましょう。

ビタミンCやEには抗酸化作用があり、悪玉コレステロールの酸化を防いで動脈硬化を予防することができます。

ビタミンCやEは緑黄色野菜であるニンジンやカボチャ・トマト・ピーマンなどのほか、鮭やサバなどの魚にも豊富に含まれています。

ビタミンCとEは一緒に摂取するとより効果的ですので、一緒に摂取することも心がけてみましょう。

6.4 中性脂肪の数値を下げる食事のポイント

6.4 中性脂肪の数値を下げる食事のポイント

中性脂肪が増えるのは、基本的に摂りすぎが原因です。そこで、摂りすぎないことを念頭に置いて対策をしていきましょう。

食事の量は腹八分目

一口ごとによく噛んでゆっくり食べ、満腹にならない程度で止めておく

アルコールは適量で

適量のアルコールには、善玉コレステロールを増やす効果がある 夜間の食事は控える

夜間は体を動かすことが少ないため、食べたものが中性脂肪になりやすい

食事の量は腹八分目を心がけ、満腹にならないようにしましょう。

慢性的に食べ過ぎの状態でエネルギーが余っていると、中性脂肪となってどんどん蓄積されてしまいます。

また、一口ごとによく噛んで食べる、ゆっくり食べるくせをつける、食事の途中でいったん箸を置いて一休みする、などでも満腹中枢をしっかり機能させることができます。

アルコールは、適量飲むならば善玉コレステロールを増やしてくれるのですが、飲みすぎてしまうと逆に中性脂肪を増やす原因となってしまいます。 厚生労働省の示す「節度ある適度な飲酒」量は、1日あたりビール中瓶1本、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯などです。

なお、アルコールそのものにもカロリーはあるため、つまみなどであまり高カロリーなものを摂りすぎないことも気をつけましょう。

数値を下げるには運動も大事

悪玉コレステロールや中性脂肪の値を下げるためには、食事療法だけでなく運動を併用するとより効果が期待できますね

運動は、肥満を解消するだけでなく、内臓脂肪を落としたり、筋肉を増やして糖や脂肪の代謝を増やすことができます。

これによって、脂質異常症だけでなく生活習慣病や、加齢によって低下しがちな免疫力も維持することができます。

もちろん、肥満でない人にもこれらの効果は十分に期待することができます。

運動をする際には、以下のようなことを目安として行うと良いでしょう。

生活の中で1日30分程度の運動をする

運動の強さは、ややきついと感じるくらいが最適

運動の強さは、ややきついと感じるくらいが最適息が苦しくならないよう、人と喋りながら運動できるくらいのペースで

運動の前後にはストレッチをして体をほぐしたりクールダウンしたりする

運動量の目安は、「ややきつい、少し汗ばむ」程度のものを30分程度行うのがおすすめです。

息切れするほどのきつさは、筋肉や臓器に負担をかけ、かえって体調を悪くしてしまう可能性がありますので、きついと感じるようであればペースをゆるめましょう。

また、運動の前後にストレッチなどの軽い体操を行い、筋肉をしっかりほぐすことが大切です。

脂質異常症は、コレステロール値が多い場合にも中性脂肪が多い場合にも、栄養素の摂りすぎが主な原因となっていることがわかります。

そこで、食事療法を行う場合は全てにおいて「適量」がキーポイントとなります。

食べすぎない・飲み過ぎない腹八分目の量ももちろんですが、食事内容も偏らないよう栄養バランスをよく考えながら食べましょう。

さらに運動も同時に行えば、相乗効果が期待できます。

6.5 サプリは脂質異常症の改善に効果は?

6.5 サプリは脂質異常症の改善に効果は?

脂質異常症はかつて「高脂血症」とも呼ばれていた病気で、血中の脂肪分濃度を示す各値のうち、1つでも以下の基準値を上回ると診断されます。脂質異常症の診断基準

LDL-コレステロール値…140mg/dL以上

HDL-コレステロール値…40mg/dL以上

トリグリセライド(中性脂肪)値…150mg/dL以上

※ただし、LDL-コレステロール値が139mg/dL未満でも、120mg/dL以上であれば「境界型」の脂質異常症であると診断されます。

脂質異常症になっても直ちに自覚症状が出ることはありませんが、少しずつ血管が傷つけられ、血管の硬化や狭窄・詰まりを招きやすい状態を引き起こします。

このため脂質異常症放っておくと、急に心筋梗塞や脳梗塞、狭心症など命にかかわる病気を発症する恐れがあるのです。

サプリのうち、脂質異常症改善への効果が期待されている成分としては、以下の4つが注目されています。

●魚油(n-3系多価飽和脂肪酸)

●亜麻仁(亜麻仁油)

●紅麹

●オーツ麦

「魚油(n-3系多価飽和脂肪酸)」「亜麻仁(亜麻仁油)」「紅麹」「オーツ麦」のサプリ成分の効能と、合う人・合わない人の目安を解説します。

6.5.1 魚油(n-3系多価飽和脂肪酸)

①効能

①効能n-3系多価飽和脂肪酸により、脂質異常症で上昇する血中の脂肪分のうち「トリグリセライド(中性脂肪)値」を下げる作用が期待できる。

②こんな人に合う

3つのコレステロール値のなかで、トリグリセライド(中性脂肪)値が特に高い人

魚が嫌いで、食事から魚油を摂取するのが難しい人

高血圧があって、心疾患の発症リスクが高い人

③こんな人には合わない

3つのコレステロール値のなかで、LDL-コレステロール値が特に高い人

6.5.2 亜麻仁(亜麻仁油)

①効能

①効能αリノレン酸により、「LDL-コレステロール値」をはじめ3つすべてのコレステロール値を下げる作用が期待できる。

②こんな人に合う

3つのコレステロール値すべてが、同じくらい高い人

便秘気味の人(便通が良くなる効果も貯め期待できるため)

③こんな人には合わない

特にないが、強いて言うなら亜麻仁や亜麻仁油の風味が苦手な人

6.5.3 紅麹

①効能

①効能モナコリンKに含まれるHMG-CoA還元酵素阻害作用により、特に「LDL-コレステロール値」「トリグリセライド(中性脂肪)値」を下げる効果が期待できる。

②こんな人に合う

LDL-コレステロール値、トリグリセライド(中性脂肪)値が高い人

HDL-コレステロール値が低い人

肝機能に影響を及ぼす可能性があるため、定期的に医師による肝機能検査を受けられる人

3つのコレステロール値を、しっかり下げていきたいと考えている人

③こんな人には合わない

持病として、肝機能障害のある人

6.5.4 オーツ麦

①効能

①効能βグルカンの食物粘度上昇作用により、「LDL-コレステロール値」を中心に総コレステロール値を下げる作用が期待できる。

②こんな人に合う

LDL-コレステロール値が高い人

継続的にサプリを服用して、値を下げていきたい人

③こんな人には合わない

消化管閉塞がある、または起こしやすい人

サプリのなかには、脂質異常症の原因であるLDL・HDL・トリグリセライド(中性脂肪)の3つのコレステロール値を、下げる作用が期待できるものもあります。

具体的には魚油(n-3系多価飽和脂肪酸)・亜麻仁(亜麻仁油)・紅麹・オーツ麦の4つが該当し、それぞれの効能や特性を加味し、自分の状態に合うものを選ぶと良いでしょう。

「病気が治ると笑顔に戻ります。そして、その家族が笑顔になります。」…ハル薬局の願いです。

「幸福だから笑うのではなく、笑うから幸福なのです。」笑顔を大切に…by 黒柳徹子、「笑門来福」

ページの最後へ »

ページの最後へ »