思う生きづらさを招く最たる病気。それは糖尿病。「あなたは糖尿病です。すぐに治療を始めないと合併症を引き起こします。」

もし、あなたが糖尿病と診断されたとき、多くの人が「えっ?治療?何にも症状ないけどね!。しかも、合併症って何?」と思うはずです。

なぜなら、糖尿病の初期はほとんど症状が出ないから。そして、単なる血糖値が高い病気としか思わないからですよ!。

キャリアを通じて気づいたことは、「糖尿病」が最もこわい病気であり、生きづらさを招く病気だということです。

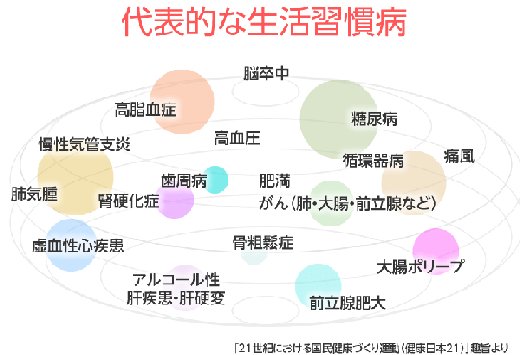

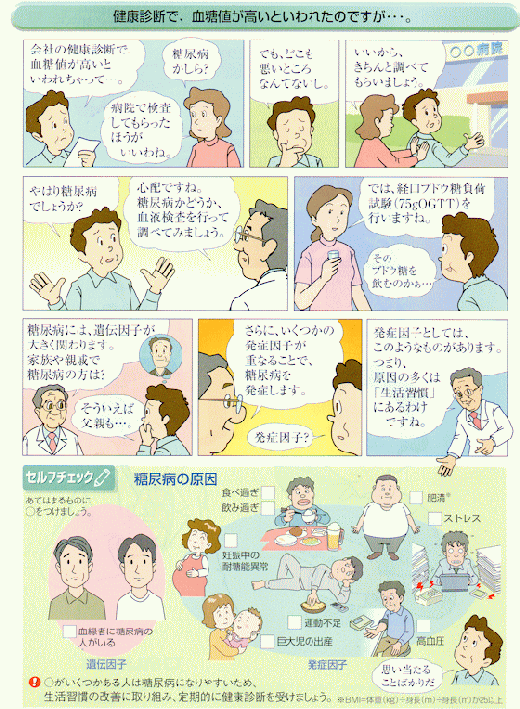

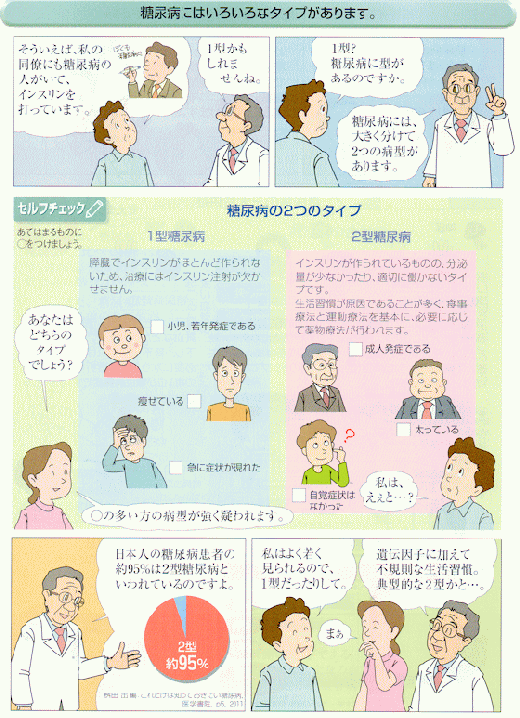

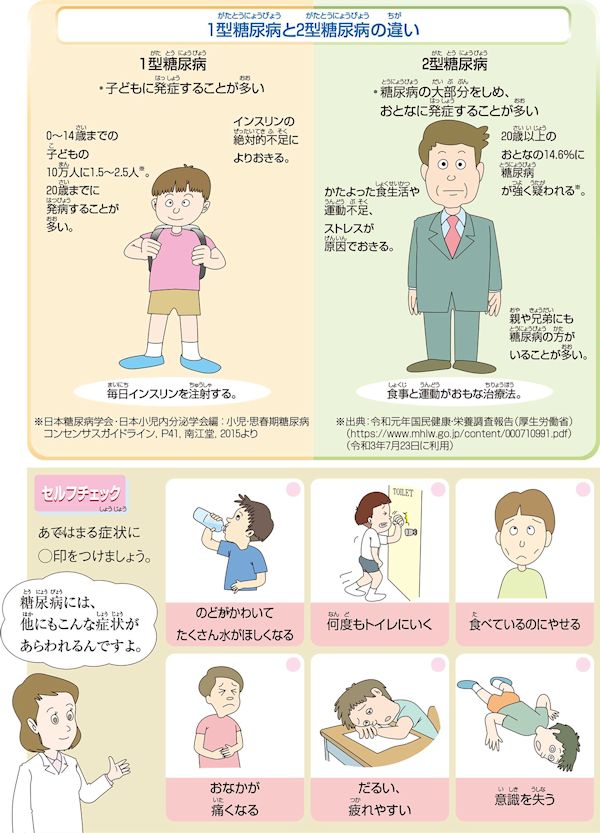

(注:糖尿病には先天的に発症する1型糖尿病と、後天的に発症する2型糖尿病の主に2タイプがあり、今回はいわゆる生活習慣病と呼ばれる2型糖尿病が対象になります。)

キャリアを通じて気づいたことは、「糖尿病」が最もこわい病気であり、生きづらさを招く病気だということです。

(注:糖尿病には先天的に発症する1型糖尿病と、後天的に発症する2型糖尿病の主に2タイプがあり、今回はいわゆる生活習慣病と呼ばれる2型糖尿病が対象になります。)

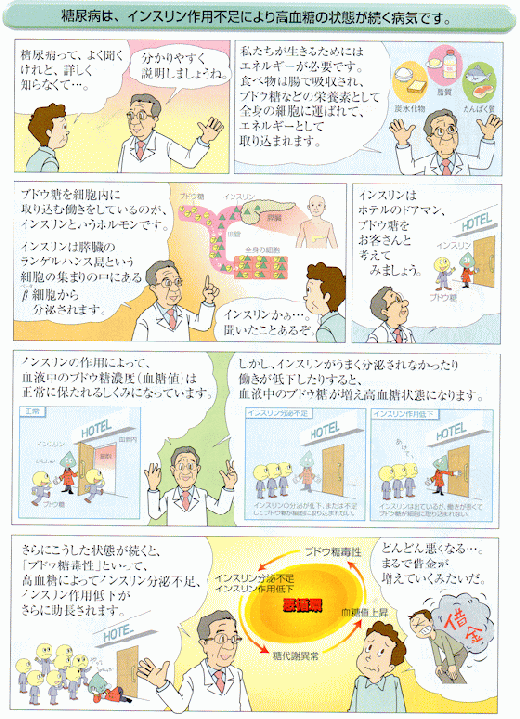

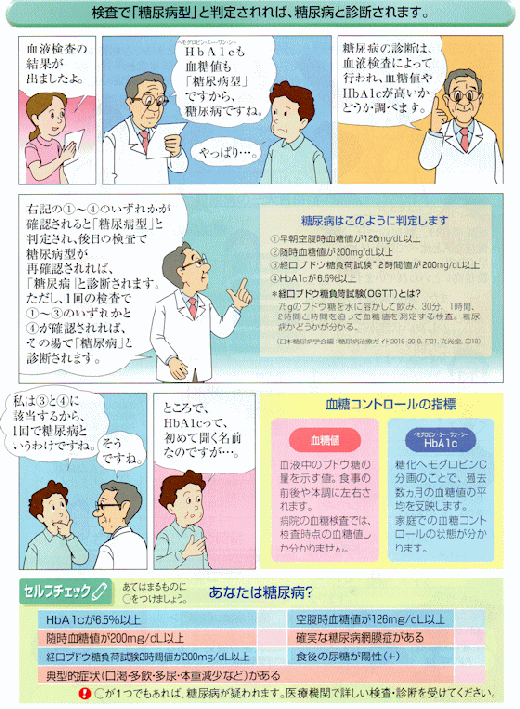

簡単にいうと、糖尿病とは「慢性的に血糖値が高くなる病気」です。身体の中には血糖値を下げるインスリンというホルモンがあります。食後に血糖が上がらないように調整したり、血液中のブドウ糖を身体の細胞に送り込んでエネルギーに変えたり、脂肪やグリコーゲンに変えて、エネルギーとして蓄えておくようにする働きがあります。このインスリンの量が不十分になる、肝臓や筋肉などの細胞がインスリンの作用をあまり感じなくなるなど様々な原因によって、ブドウ糖がうまく取り入れられなくなることで、全身のエネルギーが足りなくなってしまう状態になります。

血液検査で血糖値が高いというのは、血液中に取り残されたブドウ糖の量が多いということです。このブドウ糖の行き場がなくなり許容範囲量を超えてしまうと、本来は排出されることがない尿中にも糖が出てしまう。これが『糖尿病』の名前の由来です。

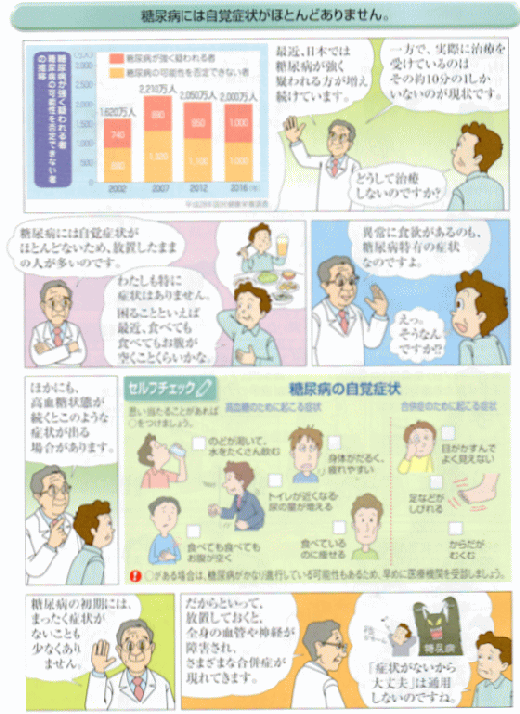

2012年の時点で、糖尿病と糖尿病予備軍の合計人数は約2,050万人、実に国民の5人に1人が糖尿病に関係しているという計算になります(2012年国民健康・栄養調査:厚生労働省)。

2012年の時点で、糖尿病と糖尿病予備軍の合計人数は約2,050万人、実に国民の5人に1人が糖尿病に関係しているという計算になります(2012年国民健康・栄養調査:厚生労働省)。

またその多くが、食べすぎや飲みすぎ、運動不足といった生活習慣の乱れが原因となっています。自ら糖尿病を引き起こしている人があまりにも多い現実をどう思いますか?

最初はおとなしい。だからこそ、こわい。

糖尿病がおそろしい理由は、初期段階でほとんど自覚症状がないということです。健診結果や血液検査で空腹時血糖値が高いといわれるくらいで「痛い」・「苦しい」といった分かりやすい症状が出ません。そのため、取り返しのつかない危険なレベルまで放置されてしまうことがとても多い病気です。

血糖値が異常に高く、尿中にも糖が出ていて、今すぐにでも病院に行って治療を始めないと危険なレベルにもかかわらず、「何年もこの状態だけど症状もないし生活に支障もない。大丈夫だよ。」と話す人や「仕事が忙しいから病院に行けない。しかも、糖尿病って診断されるのがこわいし。病院行ったらクスリ出されるでしょ?一生クスリ漬けなんていや。」と思われる人もいらっしゃいます。

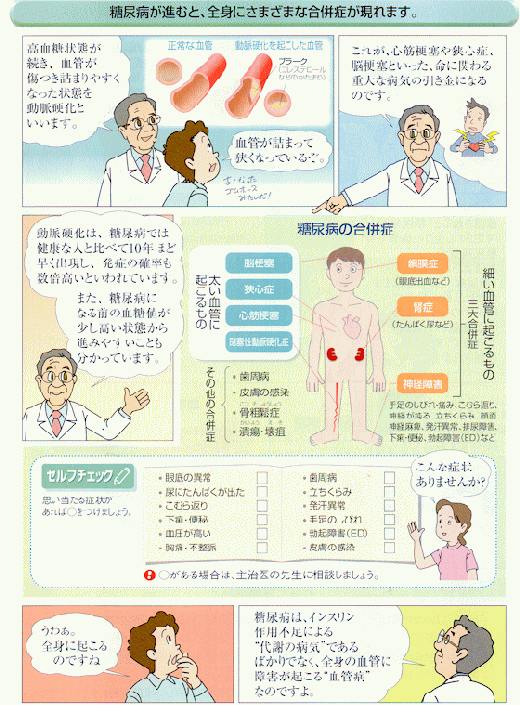

たしかにそう思う気持ちは分かります。しかし、徐々に悪魔の本性をあらわしてくるのが糖尿病。血糖値が高い状態が長く続いていると、合併症を引き起こします。ある程度進行してしまうと、単なる「血糖値が高い病気」から「全身の血管と神経を侵す病気」へと変化するのです。現実問題としても、進行した合併症による何らかの症状が出て初めて病院に行き、糖尿病だと診断されるケースが多いです。ここまでくるともう、今までの生活を続けることはほぼできなくなります。最初はおとなしいながらも、徐々に本性をあらわす。だからこそ、こわい病気なのです。

なぜ、生きづらさを招くのか?

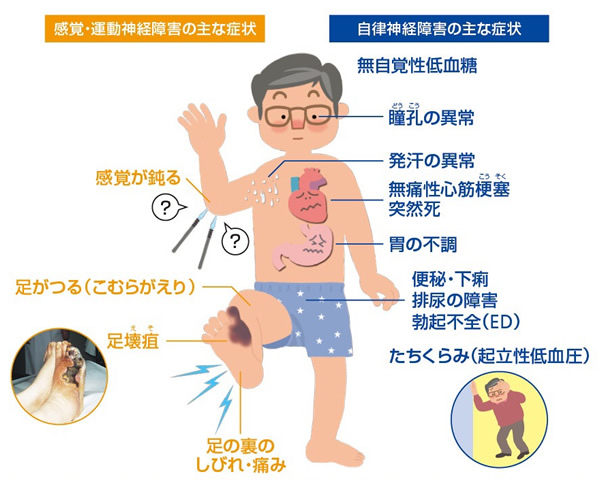

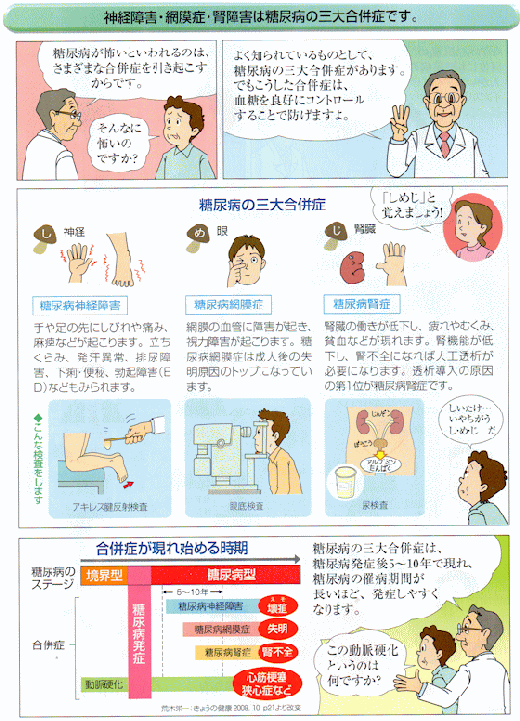

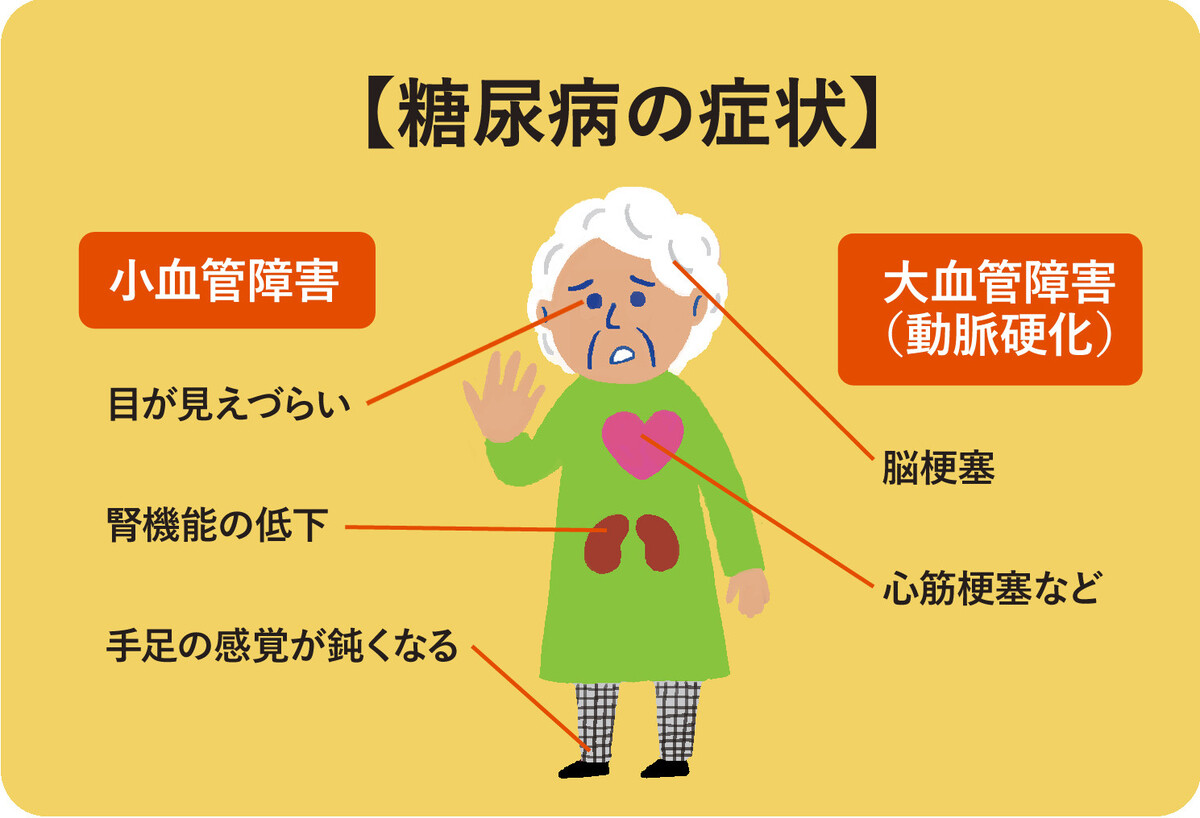

その答えは合併症にあります。糖尿病の合併症は実にさまざまで人によって症状は違い、全身にあらわれることが特徴です。その中でも発症する人が特に多いのは、三大合併症とよばれる「腎症、網膜症、末梢神経障害」です。これこそが、生きづらさを引き起こす最大の原因だと思っています。

その答えは合併症にあります。糖尿病の合併症は実にさまざまで人によって症状は違い、全身にあらわれることが特徴です。その中でも発症する人が特に多いのは、三大合併症とよばれる「腎症、網膜症、末梢神経障害」です。これこそが、生きづらさを引き起こす最大の原因だと思っています。

この三大合併症は、進行すれば障害者認定を受けることになります。腎症は身体の中の老廃物を排出できなくなるので人工透析患者へ、網膜症は最悪の場合は失明して視覚障害者へ、末梢神経障害は血液循環も悪くなり最悪の場合は下肢切断して身体障害者へ、というように。

手術後、血液循環が悪いので傷の治りがよくなく、感染症を起こして亡くなる人。突然心筋梗塞を起こして心肺停止の状態で運ばれ、そのまま意識が戻ることなく亡くなった人。30代という若さで週3回の人工透析を受けるため、安定した仕事に就けない人。ほんの少しの傷が原因で足が壊死し切断したことで自由に歩けなくなった人。失明してしまったため、大好きな奥さんの顔を二度と見ることができなくなったと落ち込む人。みんな糖尿病によって引き起こされたもので、それぞれがそれぞれの生きづらさを抱えていました。そして、今でもその生きづらさとともに生きる人たちは口々にこう言います。

「もっと早く、病院に行けばよかった。ちゃんと規則正しい生活を送っていればよかった。」

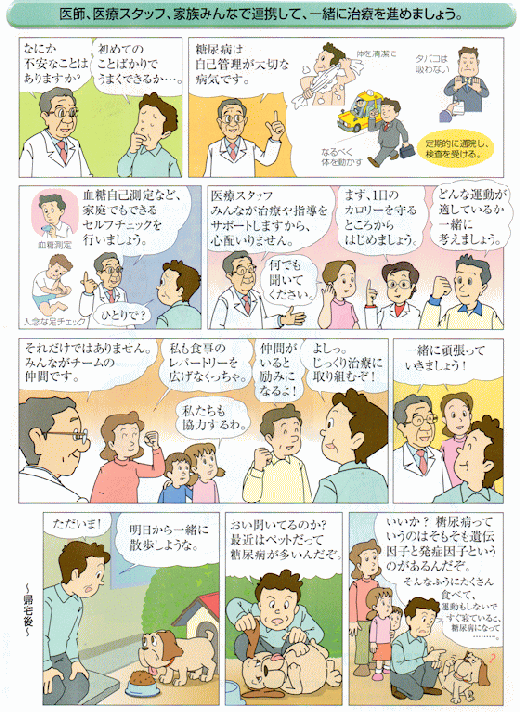

今の医学で糖尿病は、状態を改善することはできても完治することはありません。だとしたら、わざわざ自分で糖尿病になり、わざわざ生きづらさを引き起こすなんて、あまりにも自分を傷つけていると思いませんか?人生のいろいろな可能性を狭めてしまうとは思いませんか?そして、大切な人をも苦しめてしまうと思いませんか?あなたの命や人生は、決してあなただけのものではありません。自分で引き起こした生きづらさは、大切な誰かの生きづらさにもなりうるということを忘れてはいけないと思います。

糖尿病は確実に予防できます。ちょっと食生活を改善しよう、ちょっと運動してみよう、心配だから検査に行ってみよう、そのちょっとした行動ひとつで人生が変わるのです。生きづらさには予防できるものもあるということを皆さんに知ってほしいと思います。

血管は、心臓から送られる血液を全身に循環させる重要な器官です。糖尿病になると、血管の中は血糖値が高い状態が続きます。血糖値が高い状態は、血管を傷つけたり、血液をドロドロにしたり、さまざまな負担を血管に与えます。糖尿病は、長い時間をかけて血管をボロボロにしていく病気とも言えます。

特に、細い血管(毛細血管)は、もともと血管自体がもろく、血糖値が高い状態の影響が早いうちから出てしまいます。毛細血管が集中する網膜、腎臓、手足に現れる障害の「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」「糖尿病神経障害」は糖尿病の三大合併症(細小血管障害)と言われ糖尿病で起こる確率が高い合併症です。

? ?血糖値が高い状態は、毛細血管だけではなく太い血管にも影響を与えます。大血管障害と呼ばれる、脳梗塞・心筋梗塞など直接命にかかわる病気を引き起こすこともあります。

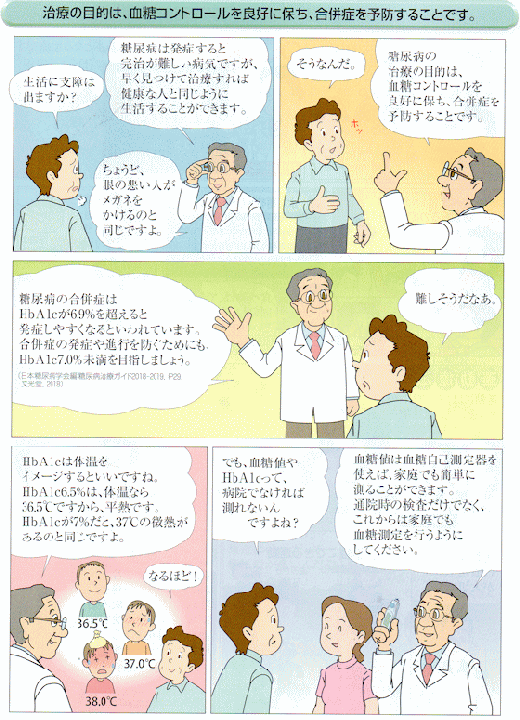

? ?これらの合併症は、糖尿病の可能性がある、あるいは糖尿病と診断されたときから進行し、5~10年くらいで出現すると考えられています。血糖値が高い状態をほうっておくと、ゆくゆくは失明や透析や手足の壊疽えそを引き起こすとも言えます。反対に今の生活習慣を改善し、正しい治療をすれば合併症を防ぎ、普通の人と変わらない生活が送れます。

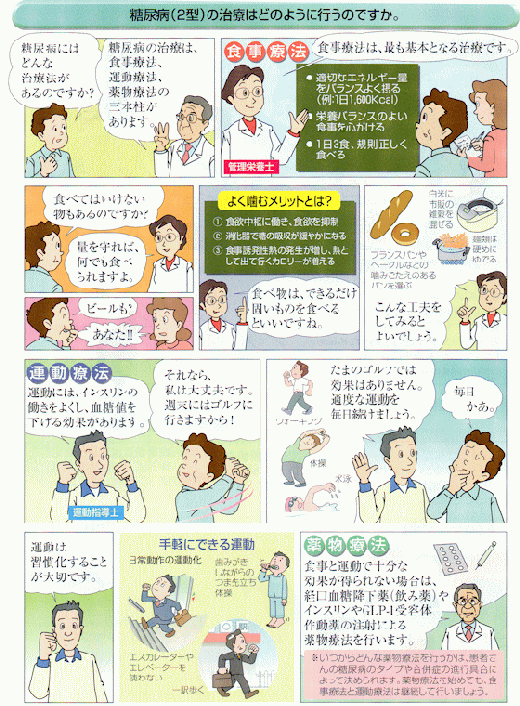

1型糖尿病ではインスリン療法が、2型糖尿病では食事療法・運動療法が基本になります。

1型糖尿病ではインスリン療法が、2型糖尿病では食事療法・運動療法が基本になります。

身近なところがら見直していきましょう

身近なところがら見直していきましょう

病院で検査をしてもらい、そしてお薬をもらって帰ります。そして、毎日、毎日、お薬を飲みます。

病院で検査をしてもらい、そしてお薬をもらって帰ります。そして、毎日、毎日、お薬を飲みます。 食品交換表を見ながらカロリーを計算し、肉や油物などを我慢するという糖尿病食をがんばって実行(アルコールは控えるように求められます)。

食品交換表を見ながらカロリーを計算し、肉や油物などを我慢するという糖尿病食をがんばって実行(アルコールは控えるように求められます)。 さらには、毎日運動をかかさずすることを求められます。

さらには、毎日運動をかかさずすることを求められます。 病院からもらうお薬の量や種類が、段々増えてきている効かないから量を増したり、効かないから薬の種類を変えるこれでいいのだろうか?

病院からもらうお薬の量や種類が、段々増えてきている効かないから量を増したり、効かないから薬の種類を変えるこれでいいのだろうか? 血糖値などの数値が下がっても、身体が元気になったような気がしないのはなぜだろう?

血糖値などの数値が下がっても、身体が元気になったような気がしないのはなぜだろう? 数値は下がっているが、薬を飲むのを止めればまた数値は上がるのではないだろうか?

数値は下がっているが、薬を飲むのを止めればまた数値は上がるのではないだろうか? 食事をすると血糖値が上がります、「血糖値」というのは血液の中の糖分(ブドウ糖)のこと」です。

食事をすると血糖値が上がります、「血糖値」というのは血液の中の糖分(ブドウ糖)のこと」です。 ブドウ糖は、我々の全身の細胞のエネルギー源として使われます。そのためには、血液中のブドウ糖を各細胞の中に取り込まないといけません。血液中のブドウ糖を各細胞の中に取込ませる働きをしているのがインスリンです。

ブドウ糖は、我々の全身の細胞のエネルギー源として使われます。そのためには、血液中のブドウ糖を各細胞の中に取り込まないといけません。血液中のブドウ糖を各細胞の中に取込ませる働きをしているのがインスリンです。 正常な場合

正常な場合 食事をして血糖値が上がると

食事をして血糖値が上がると インスリンが分泌される血液中のブドウ糖は各細胞の中に取込まれて血糖値が下がるというのが正常な状態です。

インスリンが分泌される血液中のブドウ糖は各細胞の中に取込まれて血糖値が下がるというのが正常な状態です。 これに対して糖尿病の場合は、

これに対して糖尿病の場合は、 食事をして血糖値が上がる

食事をして血糖値が上がる インスリンが分泌される

インスリンが分泌される しかし分泌されたインスリンが正常に働かない、もしくは分泌量自身体が少ない

しかし分泌されたインスリンが正常に働かない、もしくは分泌量自身体が少ない 血液中のブドウ糖は各細胞の中に取込まれないで血液の中に残ったまま

血液中のブドウ糖は各細胞の中に取込まれないで血液の中に残ったまま まだ高いままのうちに次の食事の時間が来てしまう血糖値はいつまでたっても高いままというのが糖尿病です。

まだ高いままのうちに次の食事の時間が来てしまう血糖値はいつまでたっても高いままというのが糖尿病です。 パン、ご飯、果物などを食べると、胃で消化・分解され、腸でブドウ糖に変換されます。

パン、ご飯、果物などを食べると、胃で消化・分解され、腸でブドウ糖に変換されます。 ブドウ糖は、腸から血液中に流れて行きます。

ブドウ糖は、腸から血液中に流れて行きます。 すると、すい臓はインスリンを製造し、血液中にインスリンを放出します。

すると、すい臓はインスリンを製造し、血液中にインスリンを放出します。 インスリンの働きにより、ブドウ糖は細胞の中に入って行きます。

インスリンの働きにより、ブドウ糖は細胞の中に入って行きます。 細胞は、ブドウ糖という栄養を摂ることが出来て、全身の細胞は、元気に働くことが出来ます。

細胞は、ブドウ糖という栄養を摂ることが出来て、全身の細胞は、元気に働くことが出来ます。 ブドウ糖が、細胞の中に入っていった結果、血液中のブドウ糖の量は減り、血糖値は下がり正常な血糖値が維持されます。

ブドウ糖が、細胞の中に入っていった結果、血液中のブドウ糖の量は減り、血糖値は下がり正常な血糖値が維持されます。 1.インスリンの出が悪い

1.インスリンの出が悪い 2.インスリンに元気がない

2.インスリンに元気がない 「糖尿病性網膜症」は、目の網膜に栄養を運ぶ血管が詰まり、網膜が栄養を十分にもらえないことで起きます。

「糖尿病性網膜症」は、目の網膜に栄養を運ぶ血管が詰まり、網膜が栄養を十分にもらえないことで起きます。 「糖尿病性腎症」は、腎臓の機能が弱くなってしまうことにより起きますが、その原因は腎臓内の血管が詰まったり、ドロドロ血液によって傷ついた血管が破れることによって起きます。

「糖尿病性腎症」は、腎臓の機能が弱くなってしまうことにより起きますが、その原因は腎臓内の血管が詰まったり、ドロドロ血液によって傷ついた血管が破れることによって起きます。 「糖尿病性神経症」もそうです。身体中にある色々な種類の神経は、血管を通って流れてくる血液により運ばれて来る栄養分をもらって神経の機能を果たしています。

「糖尿病性神経症」もそうです。身体中にある色々な種類の神経は、血管を通って流れてくる血液により運ばれて来る栄養分をもらって神経の機能を果たしています。

薬物療法アルゴリズムの登場により、日本人における血糖降下薬の位置付けは少しずつ整理されてきました。しかし、実臨床の患者は、年齢も体形も合併症もまちまちです。非専門医では、薬剤選択に悩むこともあるでしょう。糖尿病診療の経験豊富な医師が考える処方のポイントとは?

薬物療法アルゴリズムの登場により、日本人における血糖降下薬の位置付けは少しずつ整理されてきました。しかし、実臨床の患者は、年齢も体形も合併症もまちまちです。非専門医では、薬剤選択に悩むこともあるでしょう。糖尿病診療の経験豊富な医師が考える処方のポイントとは? 日本糖尿病学会は2022年9月、「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」を公開しました。これまで、血糖降下薬の選択には明確な指針がなく、医師の裁量に委ねられてましたが、今回、エビデンスや国内の処方実態を基に、コンセンサスステートメントという形で整理されました。

日本糖尿病学会は2022年9月、「2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム」を公開しました。これまで、血糖降下薬の選択には明確な指針がなく、医師の裁量に委ねられてましたが、今回、エビデンスや国内の処方実態を基に、コンセンサスステートメントという形で整理されました。 同アルゴリズムでは、ステップ1として、【BMI】 25kg/m2を境に患者を肥満と非肥満に大別し、それぞれの候補薬を提示しました。さらに患者ごとに配慮すべき点として、ステップ2では、血糖降下作用の強さ、低血糖リスク、体重への影響、禁忌や注意点を、ステップ3では、心血管疾患、心不全、慢性腎臓病(CKD)などの合併症の有無を、ステップ4では、服薬アドヒアランスと医療費を挙げ、薬剤を選択することとしました。

同アルゴリズムでは、ステップ1として、【BMI】 25kg/m2を境に患者を肥満と非肥満に大別し、それぞれの候補薬を提示しました。さらに患者ごとに配慮すべき点として、ステップ2では、血糖降下作用の強さ、低血糖リスク、体重への影響、禁忌や注意点を、ステップ3では、心血管疾患、心不全、慢性腎臓病(CKD)などの合併症の有無を、ステップ4では、服薬アドヒアランスと医療費を挙げ、薬剤を選択することとしました。 心腎リスク×肥満にはSGLT2阻害薬かGLP-1薬か?

心腎リスク×肥満にはSGLT2阻害薬かGLP-1薬か? とはいえ、各薬剤の患者像を具体的にイメージするには、やはり豊富な診療経験がものをいいます。

とはいえ、各薬剤の患者像を具体的にイメージするには、やはり豊富な診療経験がものをいいます。 同アルゴリズムのステップ3では、CKDや心血管疾患のある患者に対して、SGLT2阻害薬またはGLP-1受容体作動薬を考慮することとしています。臓器保護効果と体重減少効果が期待される両薬。GLP-1受容体作動薬にも経口薬が登場し、投与経路の差も埋められましました。では、それぞれの使い所はどう考えたらよいのだろうか?。

同アルゴリズムのステップ3では、CKDや心血管疾患のある患者に対して、SGLT2阻害薬またはGLP-1受容体作動薬を考慮することとしています。臓器保護効果と体重減少効果が期待される両薬。GLP-1受容体作動薬にも経口薬が登場し、投与経路の差も埋められましました。では、それぞれの使い所はどう考えたらよいのだろうか?。 「肝保護の期待も込めて、1剤目としてSGLT2阻害薬を使うことがある」と語るのは園田クリニック(鹿児島県鹿屋市)院長の園田紀之氏です。一部の薬剤が慢性心不全とCKDの適応を取得しているSGLT2阻害薬だが、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)にも有用な可能性が示唆されています。そのため園田氏は、高血圧や腎機能低下だけでなく、脂質異常症や脂肪肝も認める患者をSGLT2阻害薬の患者像の一例として挙げました。

「肝保護の期待も込めて、1剤目としてSGLT2阻害薬を使うことがある」と語るのは園田クリニック(鹿児島県鹿屋市)院長の園田紀之氏です。一部の薬剤が慢性心不全とCKDの適応を取得しているSGLT2阻害薬だが、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)にも有用な可能性が示唆されています。そのため園田氏は、高血圧や腎機能低下だけでなく、脂質異常症や脂肪肝も認める患者をSGLT2阻害薬の患者像の一例として挙げました。 心腎リスクと肥満を併せ持つ患者では、このようにエビデンスが豊富なSGLT2阻害薬が優先される傾向があります。一方、「食行動変容が期待できるGLP-1受容体作動薬が第一選択となる患者もいます」と語るのは、岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック(大分県豊後大野市)院長の岡本将英氏です 。尿糖排泄を促進するSGLT2阻害薬は、患者の食生活に変化がなくても体重減少が期待できます。対して、GLP-1受容体作動薬の体重減少効果は、食欲抑制によるカロリー摂取量の減少が主な機序。そのため、「このくらいの食事量なら太らない」という患者自身の気付きにつながるようです。

心腎リスクと肥満を併せ持つ患者では、このようにエビデンスが豊富なSGLT2阻害薬が優先される傾向があります。一方、「食行動変容が期待できるGLP-1受容体作動薬が第一選択となる患者もいます」と語るのは、岡本医院 おかもと糖尿病・内分泌クリニック(大分県豊後大野市)院長の岡本将英氏です 。尿糖排泄を促進するSGLT2阻害薬は、患者の食生活に変化がなくても体重減少が期待できます。対して、GLP-1受容体作動薬の体重減少効果は、食欲抑制によるカロリー摂取量の減少が主な機序。そのため、「このくらいの食事量なら太らない」という患者自身の気付きにつながるようです。 従って、心腎リスクと肥満を併せ持つ患者では、GLP-1受容体作動薬を、食事療法がうまくいかない場合の候補薬として覚えておきたいです。王道のメトホルミン高齢者でも“元気”なら考慮。

従って、心腎リスクと肥満を併せ持つ患者では、GLP-1受容体作動薬を、食事療法がうまくいかない場合の候補薬として覚えておきたいです。王道のメトホルミン高齢者でも“元気”なら考慮。

同アルゴリズムの作成に関わった国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科の坊内良太郎氏によると、糖尿病診療の専門施設と非専門施設では初回処方薬に乖離があり、非専門施設の約4割がビグアナイド薬(メトホルミン)を1剤目の選択肢に入れていなかったです。乳酸アシドーシスの恐れがあるメトホルミンは、重度の腎機能/肝機能障害、心不全などの患者には禁忌で、高齢者には慎重投与とされています(表1)。そのため、非専門医には敬遠されがちです。しかし、「心血管イベント抑制のエビデンスがあり、抗腫瘍効果や抗認知症効果も示唆されているメトホルミンは、高齢者にこそ恩恵がある」と福田達也氏(東京都立大久保病院内分泌代謝内科)は語ります。「腎機能や肝機能に大きな問題がなく、心血管系障害もない “元気な高齢者” では、メトホルミンをきちんと考慮すべきだろう」(福田氏)。

同アルゴリズムの作成に関わった国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科の坊内良太郎氏によると、糖尿病診療の専門施設と非専門施設では初回処方薬に乖離があり、非専門施設の約4割がビグアナイド薬(メトホルミン)を1剤目の選択肢に入れていなかったです。乳酸アシドーシスの恐れがあるメトホルミンは、重度の腎機能/肝機能障害、心不全などの患者には禁忌で、高齢者には慎重投与とされています(表1)。そのため、非専門医には敬遠されがちです。しかし、「心血管イベント抑制のエビデンスがあり、抗腫瘍効果や抗認知症効果も示唆されているメトホルミンは、高齢者にこそ恩恵がある」と福田達也氏(東京都立大久保病院内分泌代謝内科)は語ります。「腎機能や肝機能に大きな問題がなく、心血管系障害もない “元気な高齢者” では、メトホルミンをきちんと考慮すべきだろう」(福田氏)。 また、「非肥満でも、筋肉量が少ないために脂肪量が相対的に増える『隠れ肥満』が案外存在する」と福田氏は指摘します。そのような患者では、体格に見合わないインスリン抵抗性を持っていることがあるため、メトホルミンが効果を発揮するようです。

また、「非肥満でも、筋肉量が少ないために脂肪量が相対的に増える『隠れ肥満』が案外存在する」と福田氏は指摘します。そのような患者では、体格に見合わないインスリン抵抗性を持っていることがあるため、メトホルミンが効果を発揮するようです。 なお、副作用も低血糖のリスクも少なく、使いやすいとされるDPP-4阻害薬については、「心血管系のエビデンスなどもなく、高用量のメトホルミンと比較すると、血糖降下作用がマイルドで第一選択にならないケースが多い」と福田氏。ただし、メトホルミンの禁忌例ではDPP-4阻害薬を考慮することもあるといいます。ルーキーのイメグリミンは高齢者の第一選択に化けますか?

なお、副作用も低血糖のリスクも少なく、使いやすいとされるDPP-4阻害薬については、「心血管系のエビデンスなどもなく、高用量のメトホルミンと比較すると、血糖降下作用がマイルドで第一選択にならないケースが多い」と福田氏。ただし、メトホルミンの禁忌例ではDPP-4阻害薬を考慮することもあるといいます。ルーキーのイメグリミンは高齢者の第一選択に化けますか? 2021年9月、世界に先駆けて発売されたイメグリミン。インスリン分泌不全と抵抗性の両方に作用することから、同アルゴリズムでは肥満、非肥満問わず、イメグリミンが候補薬として挙げられているが、実臨床でのデータに乏しく、患者像はまだ不鮮明なのが現状です。一方、発売から約1年間、イメグリミンを積極的に処方し、感触をつかんできた医師もいます。

2021年9月、世界に先駆けて発売されたイメグリミン。インスリン分泌不全と抵抗性の両方に作用することから、同アルゴリズムでは肥満、非肥満問わず、イメグリミンが候補薬として挙げられているが、実臨床でのデータに乏しく、患者像はまだ不鮮明なのが現状です。一方、発売から約1年間、イメグリミンを積極的に処方し、感触をつかんできた医師もいます。 豊殿診療所(長野県上田市)所長の戸兵周一氏は、「血糖降下作用はゆっくりながらも着実で、さらに乳酸アシドーシスや、体重減少に伴うサルコペニアの懸念もないことから、非肥満の高齢者に使いやすい」と、イメグリミン実力を評価しています 。

豊殿診療所(長野県上田市)所長の戸兵周一氏は、「血糖降下作用はゆっくりながらも着実で、さらに乳酸アシドーシスや、体重減少に伴うサルコペニアの懸念もないことから、非肥満の高齢者に使いやすい」と、イメグリミン実力を評価しています 。 また、戸兵氏は自験例から、イメグリミンが握力増加などに寄与する可能性を見いだしており、「今後、膵外作用に関するエビデンスが蓄積すれば、イメグリミンは多くの高齢者の第一選択になり得るだろう」と期待します。

また、戸兵氏は自験例から、イメグリミンが握力増加などに寄与する可能性を見いだしており、「今後、膵外作用に関するエビデンスが蓄積すれば、イメグリミンは多くの高齢者の第一選択になり得るだろう」と期待します。 適応追加のあったSGLT2阻害薬、経口薬が登場したGLP-1受容体作動薬、非専門医が敬遠しがちなメトホルミン、新顔のイメグリミン─。本特集では、各薬剤を「1剤目に推したい患者像」について、各医師に具体例を創作してもらいました。記事B~Eを読み、「うちにもこんな患者さんがいるな」と思われたら、ぜひその薬剤を考慮してみてほしいです。

適応追加のあったSGLT2阻害薬、経口薬が登場したGLP-1受容体作動薬、非専門医が敬遠しがちなメトホルミン、新顔のイメグリミン─。本特集では、各薬剤を「1剤目に推したい患者像」について、各医師に具体例を創作してもらいました。記事B~Eを読み、「うちにもこんな患者さんがいるな」と思われたら、ぜひその薬剤を考慮してみてほしいです。