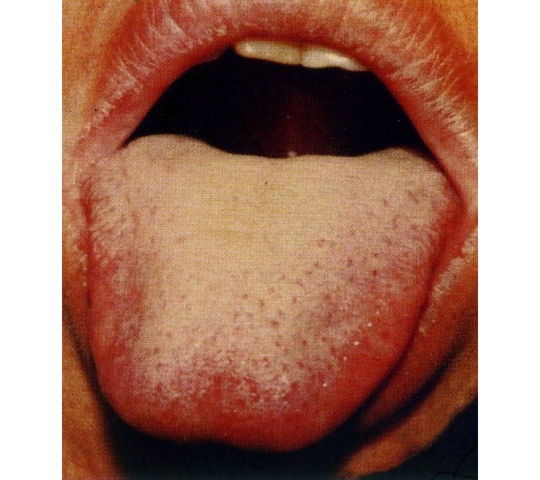

舌診解説:厚苔(thickness of coating)

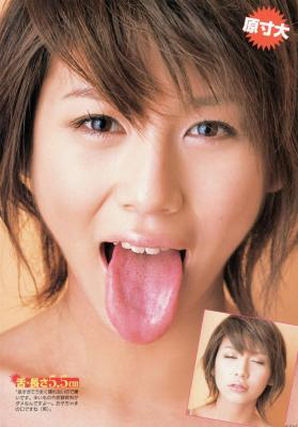

舌診解説:厚苔(thickness of coating)中医学には、独自の診断法がありますが、そのなかにのひとつに「舌診」があります。舌は、臓腑経絡、気血津液、邪正状況を反映する客観的な診断指標です。

苔が厚くて舌体の色が全く見えない場合です。「不見底」ともいいます。

裏証 ・実証 ・邪気が強い

次の例番号をクリックしてください。

厚苔であると、舌自体が見えなくなります。

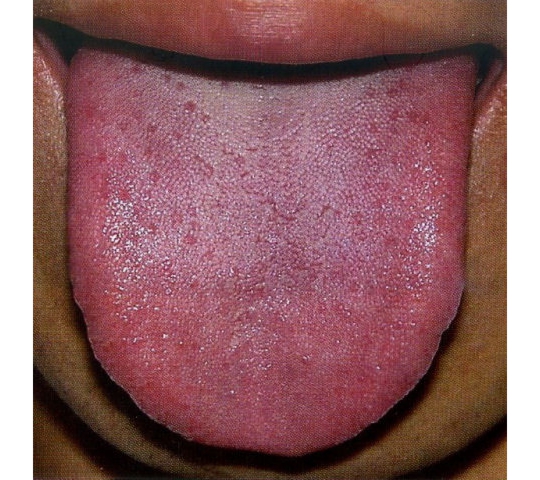

舌体の真ん中部分(脾胃)のみ厚い事例です。

食べすぎの状態が続くと、舌苔が厚くなります。体内に湿気や水分が多い状態でも、苔は厚くなります。

食べすぎが続くと胃腸に相当の負担がかかり、暴飲暴食や不規則な食生活が習慣になるにしたがい、消化吸収機能が衰えていきます。食欲不振、吐き気、げっぷ、むかつき、腹部膨満感、腹痛、下痢や便秘、ガスが臭いなどの症状がみられます。

胃炎、胃潰瘍、腸炎、自律神経失調症、さらに糖尿病、脂質異常症、痛風、高血圧、肝機能障害、胆のう炎、湿疹、じんましんが心配です。栄養状態に偏りが生じたり、栄養過多になるため、肥満の原因にもなります。加えて血行が悪化すれば、脱毛や抜け毛、不眠、頭痛、重だるい倦怠感など、さまざまな体調不良につながっていきます。心臓への負担も高まりますし、不妊症の原因にもなります。

体内に過剰な湿気や水分が停滞している場合も、舌苔は厚くなります。花粉症やぜんそく、腎臓障害に注意が必要です。ポリープや甲状腺腫が形成される可能性もあります。

さらに、病気の進行によって、薄かった舌苔がだんだん厚くなる場合もあります。

Tongue qualities were scientific measures because they were objective(客観).

I can feel it,you can feel it,so it's not subjective(主観).

邪気は裏に入ると苔は厚くなります。

厚臓苔・厚腐苔として現れます。病邪・湿潤などが胃気を挾んで舌へ持ち上げるためです。

苔の厚薄の変化により、病位の深さ・病邪の軽重・病状の進退を推測することができます。

薄苔から厚苔への変化は、表証から裏証へ・軽症から重症へ・病状が増悪して邪気が進む兆候です。

逆に、厚苔から薄苔への変化は、重症から軽症へ・病状が好転して邪気が退く兆候です。

薄苔よりさらに薄く、苔があるかどうかわからないほどの透明な苔は「透明苔」と呼びます。

薄苔から透明苔への変化は脾胃気虚*1 ですが、無苔から透明苔への変化は胃気が回復しつつあり、苔が生え変わる兆候を示します。

脾胃気虚の治法は、補気(益気)です。

●四君子湯![]()

●参苓白朮散![]()

●補中益気湯![]()

*1 脾胃気虚:脾胃の「運化を主る」機能の低下です。食欲不振、味がない、消化が悪いなどの消化器系の症候。

![]() 朝一番に舌をチェックし、色・形・苔を評価しましょう。

ひび割れ(裂紋)や斑点があるか否かを確かめましょう。

朝一番に舌をチェックし、色・形・苔を評価しましょう。

ひび割れ(裂紋)や斑点があるか否かを確かめましょう。

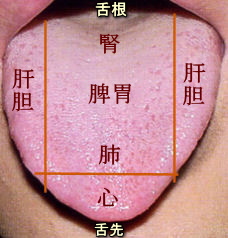

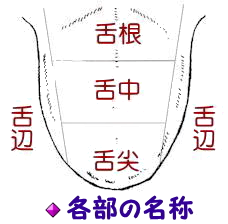

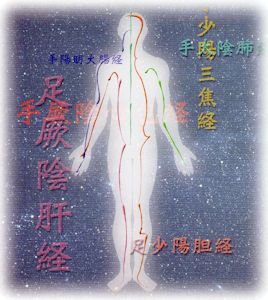

舌の臓腑区分

病気が全身に波及している場合は、舌の全体に変化がみられます。

局部に限定している段階では、特定の臓腑区域に変化が見られます。

![]() Tongue examination is one of unique exam method in Traditional Chinese Medicine(TCM).

Tongue examination is one of unique exam method in Traditional Chinese Medicine(TCM).

It is a necessary component in clinical diagnosis.  Those famous doctor who lived in ancient society or live in modern society, are good at tongue-exam.

Those famous doctor who lived in ancient society or live in modern society, are good at tongue-exam.

食養生1

食養生1

●料理が薬(くすり)になる膳=薬膳

●薬膳=食べる方の体質に合っている食事料理

●薬膳は中華料理とは限りません。日本の日常の食材で作れます。

●主食には、雑穀入りのご飯にしましょう。海藻、きのこ、根菜を使用すると良いでしょう。

養生法

養生法水分をとり過ぎないようにし、利尿作用の高いとうもろこしなどの食材を食事に取り入れましょう。

体を温める食材もおすすめです。

階段の昇り降りや自転車こぎなどの運動で、汗をかく習慣をつけましょう。

漢方食材

漢方食材

薬味etc.

薬味etc. 穀類・豆類

穀類・豆類 野菜・キノコ

野菜・キノコ 果物・木の実

果物・木の実 魚介・海藻

魚介・海藻

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている津液の代謝が悪くて、体内に水分がたまった体質です。水分の代謝には脾、肺、腎臓が関係していますが、とくに腎臓の働きが低下していると、水分が体にたまりやすくなってしまいます。また、肺と脾に異常があると、むくみや喘息などの症状も現れてきます。

脾、肺、腎の働きを正常にするために、気を巡らす作用のある食材をとりましょう。さらに利尿作用のある食材で不要な水分を体外に排出します。この体質の人は冷え症の場合が多いので、体を温めるものをとり、運動をして代謝を上げましょう。

調味料

調味料 飲 物

飲 物 薬膳茶

薬膳茶 食物繊維たっぷりの食材を

食物繊維たっぷりの食材を痰湿タイプの人には、便通や排尿をよくする食物を使い、脂肪や水分の排泄を促して、体にたまった「痰湿」を取り除くことが肝心です。その役割を果たす食物が、食物繊維に富んだ玄米、麦、雑穀、海藻、きのこ、根菜です。

食物繊維は、人間の消化酵素では消化されにくい食品中成分の総称です。腸内で老廃物や水分を吸収し、便として体外に排出するはたらきがあります。また食物繊維が多い食物は、よく噛まなくては食べられない食品が多く、過度な食欲と食べすぎを抑えてくれます。肥満予防、高脂血症や動脈硬化の予防、整腸作用など、痰湿の症状を予防しととのえるのにぴったりのはたらきをしてくれるのです。

逆に、気になるコレステロールを増やす食物は、肉、脂っぽい食物、甘い食物です。痰湿タイプの人はなるべく控えましょう。

む<みが強い痰湿の食材を

む<みが強い痰湿の食材を中医学では、のどが渇いて水が飲みたくなったときに飲めば十分に必要量を摂取できるとされていますが、最近は水のペットボトルを携帯して暇さえあれば水を飲む人がいます。しかし痰湿ならそれはタブーです。飲みすぎる傾向が強い痰湿は、逆に抑えぎみの飲水が適量でしょう。

また水分や糖分を多量に含む果物も、とりすぎると、むくみの原因になります。一日に1個ぐらいにしましょう。

おすすめの食性・食味は、「平温涼性」と「甘味」「辛味」「鹸味」です。身体に熱がこもる熱タイプの痰湿は、冬瓜(とうがん)、緑豆、緑豆春雨などの涼性の食材で熱を冷ましましょう。

避けたい食材

避けたい食材

●肉類、たまご(鶏卵)の黄身、魚卵、脂っぽいもの、甘いもの(ケーキ類 etc.)、味の濃いものは避けましょう。

●炭酸飲料、水分(とくに冷たい飲みもの)、酒類は控えめにしましょう。

●チョコレート、生クリームは控えめにしましょう。

ツボ(経穴)1

ツボ(経穴)1

●気になる不調を自分で手軽にケアする方法として、おすすめなのが『ツボ』(経穴)です。

数千年の歴史を持つ中医学(東洋医学)の治療法です。

WHO(世界保健機関)の主導でツボの名称統一を行うなど、最近は世界的にも関心が高まっている治療法です。

「お茶で一服する」「トイレに立つ」といったタイミングでツボを押すことを、ぜひ習慣化しましよう。その場で不調を解消できるだけでなく、病気への抵抗力や免疫力を日々、高めていくことが可能です。

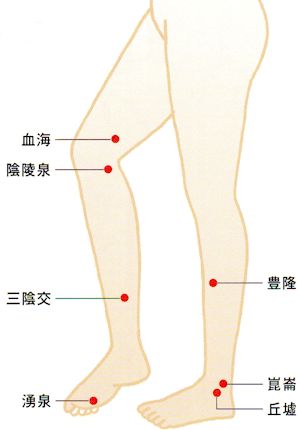

陰陵泉(いんりょうせん)

陰陵泉(いんりょうせん)

水分代謝を高めて、むくみを取る働きがあります。

つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方 豊隆(ほうりゅう)

豊隆(ほうりゅう) つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている津液の代謝が悪くて、体内に水分がたまった体質です。水分の代謝には脾、肺、腎臓が関係していますが、とくに腎臓の働きが低下していると、水分が身体にたまりやすくなってしまいます。また、肺と脾に異常があると、むくみや喘息などの症状も現れてきます。

脾、肺、腎の働きを正常にするために、気を巡らす作用のある食材をとりましょう。さらに利尿作用のある食材で不要な水分を体外に排出します。この体質の人は冷え症の場合が多いので、体を温めるものをとり、運動をして代謝を上げましょう。

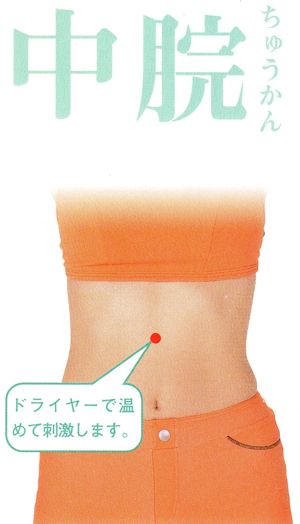

中カン(ちゅうかん)

中カン(ちゅうかん) 胃腸の機能を高め、代謝アップの要となるツボです。

胃腸の機能を高め、代謝アップの要となるツボです。 つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

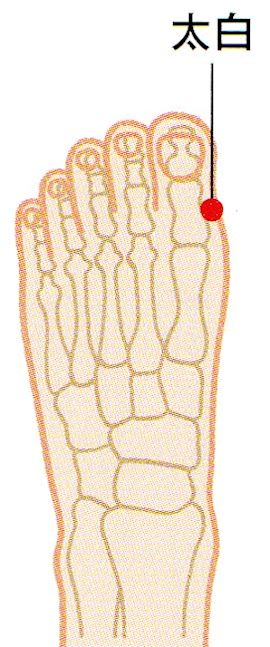

つぼの押し方 太白(たいはく)

太白(たいはく) 消化器の既往を助け、水分代謝をよくするツボです。

消化器の既往を助け、水分代謝をよくするツボです。 つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

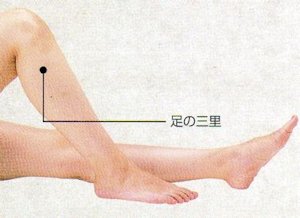

つぼの押し方 足三里(あしさんり)

足三里(あしさんり) 元気を生み出すツボとして有名です。胃腸の調子を整える作用もあるので、胃もたれしやすいときも良いです。

元気を生み出すツボとして有名です。胃腸の調子を整える作用もあるので、胃もたれしやすいときも良いです。 つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方 生活改善アドバイス1

生活改善アドバイス1

●世界の伝統医学の中でも、最も理論体系が整い、豊富な治療手段を備え、長い経験の蓄積があり、実用性の高いのが中医学(東洋医学)です。

この医学は病気の治療ばかりでなく、養生思想も内容が豊かで、病気の予防や健康増進にも活用できます。

その大きな特徴は、一人一人に合わせたやさしい眼差しで、各個人の体質を見極め、体質や体調に合った養生や生活改善を提案することです。

生活環境対応

生活環境対応食べすぎや運動不足の傾向があり、太りぎみの人は、痰と呼ばれる余分なものが体内にたまって、体内の気と血の巡りが悪くなっています。

痰とは、西洋医学でいう過剰なコレステロールや中性脂肪のようなものです。体がだるいからと動かないでいると、疲労感が増して動きたくなくなる、という悪循環におちいります。

だるくても、がんばって体を動かしましょう。腹八分目を心がけ、肥満を解消することで、元気に活動できるようになります。

気候に応じて食生活を調整する

気候に応じて食生活を調整するこのタイプは、湿度の高い梅雨時や夏、低気圧が近づいてきたときなどに体調を崩しやすい傾向があります。体が重い、肩がこる、などの症状を予防するためには、湿気の多い時期や台風の季節には、特に食事に気をつけ、腹八分目を心がけることが大切です。

また、水分のとりすぎはそれだけで体調を崩す原因になるので、しょっぱいものは控えて、のどの渇きを予防するようにしましょう。

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている

「水」の代謝が悪くなって、身体内に水分(津液)が溜まっている津液の代謝が悪くて、体内に水分がたまった体質です。水分の代謝には脾、肺、腎臓が関係していますが、とくに腎臓の働きが低下していると、水分が身体にたまりやすくなってしまいます。また、肺と脾に異常があると、むくみや喘息などの症状も現れてきます。

脾、肺、腎の働きを正常にするために、気を巡らす作用のある食材をとりましょう。さらに利尿作用のある食材で不要な水分を体外に排出します。この体質の人は冷え症の場合が多いので、体を温めるものをとり、運動をして代謝を上げましょう。

スポーツ利用法

スポーツ利用法

入浴とちょっとした運動を毎日の習慣に

入浴とちょっとした運動を毎日の習慣に発汗は、身体に溜まったよぶんな水分や老廃物を出す有効な手段です。

できれば、じわりと汗をかくようなスポーツがよいのですが、時間がない場合には、エスカレーターはやめて階段を使う、夕食の後に散歩をする、家でも簡単にできるダンベル体操を続けるなど、毎日の空き時間を利用した運動をしましょう。

そして、夜はゆっくりお風呂につかり、たっぷりと汗をかくようにしましょう。