皮膚が乾燥して、手足がほてり、のどがかわきます。また、息切れや強い倦怠感があります。

身体内の「気(エネルギー)」が暑さで消耗したり、汗と一緒に流出してしまったりすることで、夏はエネルギーが不足しがちになります。このような「気虚」の状態になると、夏やせや疲労感、倦怠感、といった症状のほか、多汗、動悸、息切れ、食欲不振などの不調が現れます。

毎年、夏の終わりから秋口に体調をくずして寝込んでしまうような体質の方は、夏の期間のがんばりすぎが原因です。皮膚が乾燥して、手足がほてり、のどがかわきます。また、息切れや強い倦怠感があります。

夏の間に、元気なときこそ、しっかりとした対処が重要になります。身体に熱をため込まないように注意して、気と陰液の消耗を防ぎましょう。

汗をかいたらこまめに水分を補給し、栄養をたっぷりとって元気をつけることが大切です。

【主な症状】

・夏の間は元気

・息切れ

・倦怠感

・皮膚の乾燥

・秋口に寝込む

●疲労倦怠感:夏の暑気によって体内の気が消耗され、汗と一緒に気も流失するので、気虚の状態が見られる。気の推動機能が減退して、疲労感が強くなります。

●痩せる:脾気の運化機能が減退して、筋肉・四肢に栄養を提供することができなくなると同時に、汗をかくことによって体内の物質が減少するので、体重減少の傾向が見られます。

●多汗:衛表を主る肺が気虚となり、固表機能が減退し、汗が多く流失します。多汗のため津陰の不足を招きます。

●動悸・息切れ:「汗血同源」といわれているように、肺気の不足によって汗を異常に多くかくと、体内の津液つまり陰血は濃縮して、心血の不足を招きます。心血の減少により、心の血脈を主る機能が影響され、動悸・息切れなどの症状が現れます。

●食欲不振:気虚で推動機能が減退し、脾気の運化機能も低下し、脾失健運の食欲不振が出やすいです。

肺を補う。

体液を補い、体の熱を冷ます働きのある清暑益気湯は、夏バテによく使われる処方です。また、生脈散などもおすすめです。

気を補う大切な役割を担っているのは「肺」。身体に疲れやすさやだるさを感じたら、肺を補って気力、体力を充実させるよう心がけてください。

体力不足の疲れやすい状態では、夏の暑さにも負けてしまいます。また、夏の疲れは長引くことも多いので、秋を元気に過ごすためにも夏の間にしっかり養生して元気をつけておきましよう。

益気・養陰・補心

補気を基本にしながら陰を養い、心の機能を維持します。補気は主として肺・脾・心の気を補い、養陰は主として心陰を補強します。

次の漢方薬が、夏バテ・気陰両虚・に対してよく効く可能性が高いです。

益気健脾・清暑燥湿

益気健脾・清暑燥湿| 商品番号 | 規 格 | 税込価格 | 数 量 | この商品を買う↓ |

|---|---|---|---|---|

| k0742 | 2.5g×42包(2週間分) | 7,293円(税込) | ||

| k0870 | 2.5g×189包(63日分) | 28,692円(税込) |

| 規 格 | 税込価格 | 数 量 | この商品を買う↓ |

|---|---|---|---|

| 2.5g×42包(2週間分) | 7,293円(税込) | ||

| 2.5g×189包(63日分) | 28,692円(税込) |

益気・生津・止汗・生脈

益気・生津・止汗・生脈| 商品番号 | 規 格 | 税込価格 | 数 量 | この商品を買う↓ |

|---|---|---|---|---|

| k1153 | 2g×60包(20日分) | 6,900円(税込) |

| 規 格 | 税込価格 | 数 量 | この商品を買う↓ |

|---|---|---|---|

| 2g×60包(20日分) | 6,900円(税込) |

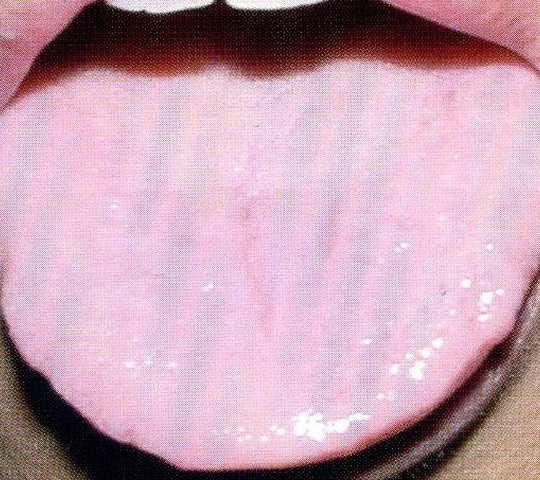

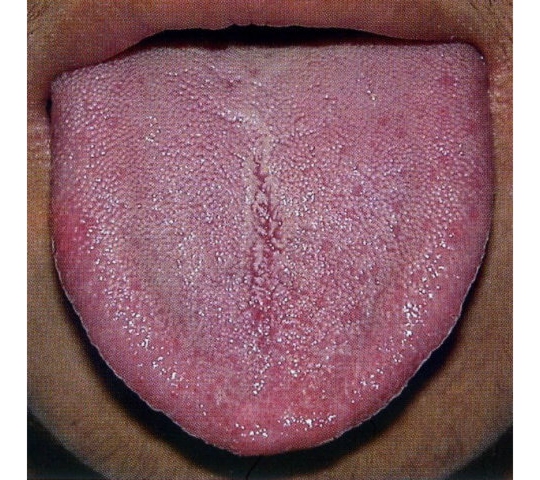

淡

舌苔少

細無力:気の推動作用の減退で無力の脈、脈中の陰血不足による細脈が見られます。

細無力:気の推動作用の減退で無力の脈、脈中の陰血不足による細脈が見られます。

夏バテ-気陰両虚-対応の方は、次の食材を積極的にお召し上がりください。

夏バテ-気陰両虚-対応の方は、次の食材を積極的にお召し上がりください。

身体を補益できる食材です。夏ばてにならないように補気・養陰できる穏やかな食品ともいえます。

日本では、「土用の丑の日」に夏ばて予防にウナギを食べる習慣があります。中医学でもウナギは甘・平の性味をもち、穏やかに体内の気・陰・血を補うとし、体質の如何を問わず食べやすい滋養強壮魚とされます。

夏バテ・夏やせなどの体力消耗を補うと同時に平性のため、微熱の治療・病後の回復にも適しています。

●山芋

●豆腐

●ゆば

●ウナギ

●アナゴ

●ハモ

●桃

●りんご

合谷のツボを押して、気を補いましょう。また、復溜を刺激して不足した陰液を補い、体の熱を冷しましょう。

合谷のツボを押して、気を補いましょう。また、復溜を刺激して不足した陰液を補い、体の熱を冷しましょう。

合谷のツボ:手の甲側、親指と人さし指の間にある、骨のつけ根の手前の部分。押すとひびくように刺激を感じます。

復溜のツボ:内くるぶしの後ろのくぼみから、親指幅2本分上にある。アキレス腱の前側です。

●スポーツや家事は、朝夕の涼しい時間を活用して実行しましょう。

●身体が消耗しないように、夏の睡眠はたっぷりと取りましょう。

●お風呂につかって疲労を回復しましょう。血行促進にもなります。

中国のことわざ。

中国には「心静自然涼」ということわざがあります。

中国には「心静自然涼」ということわざがあります。

"夏の暑さにイライラすると、よけいに暑くなるだけ。ゆったりとした気持ちでいれば、涼やかに過ごすことができる"

と教えていますが、その通りかもしれません。暑さに生活上のプレッシャーを溜めず、夏を元気に乗り切りましよう。